Mon Village

Quelques éléments sur la découverte du blason de Goyrans

Il y a 92 ans, à Castanet Tolosan un « Grand Concours Agricole Départemental » est organisé les 27, 28 et 29 septembre 1929 sous la présidence effective du ministre de l’agriculture et le haut patronage du conseil général, de divers organismes agricoles ainsi que de M. le docteur Delherm, conseiller général et maire d’Auzeville.

À cette occasion, on publie un opuscule de 75 pages, intitulé : « Un canton languedocien: Castanet-Tolosan ».

Cette plaquette commémorative est définie comme une étude « géographique, historique, touristique, agricole » par son auteur Danton Cazelles.

Cet auteur nous intéresse à plus d’un titre.

Il naquit dans l’Hérault en 1867 et mourut à Toulouse en 1961. Il est à la fois écrivain, poète occitan et érudit passionné par l’histoire du Languedoc.

Il fut aussi majoral du Félibrige.

Le Félibrige est une association qui œuvre dans un but de sauvegarde et de promotion de la langue, de la culture et de tout ce qui constitue l’identité des pays de langue d’oc.

Ce grand mouvement de revendication identitaire, fut fondé en 1854 par 7 jeunes poètes provençaux avec, à leur tête, Frédéric Mistral qui obtient le prix Nobel de littérature en 1904 pour son œuvre « Mireille » écrite en langue d’oc.

L’emblème du Félibrige est une étoile à 7 branches. Son hymne « La Coupo Santo » est devenu l’hymne de l’ensemble des pays d’Oc.

Pendant près de 30 ans, Danton Cazelles est instituteur à Castanet.

C’est lui qui fait admettre aux autorités publiques, que le terme « Tolosan » soit associé à celui de Castanet et un décret de 1922 lui donne satisfaction.

Tout cela démontre le sérieux de son étude !

L’ouvrage qui nous concerne présente chaque commune et se termine par plusieurs dossiers généraux consacrés au canton.

Grâce à ce petit livret, le blason de Goyrans est visible à deux reprises sur la couverture, avec les blasons des autres communes, puis avant le chapitre consacré à Goyrans . Il représente un lion noir dressé sur ses pattes arrière sur fond jaune ou en utilisant la terminologie héraldique : « d’or au lion de sable ».

Ayant découvert cette brochure, Francis Barthès, ancien maire du village, remet à l’honneur notre blason sur les plaques indiquant le nom des chemins et sur les divers documents de la mairie.

L’origine de ce blason est plus obscure et devra faire l’objet d’une étude plus approfondie. Il est permis de supposer que ces armes sont celles d’une ancienne famille seigneuriale au XIII° siècle : les « de Goirons » ou « de Goyrans ».

La partie se rapportant à notre commune nous donne plusieurs indications intéressantes et pittoresques :

Population : 138 habitants

Fête Locale : 24 Juin (Pour la St. Jean Baptiste patron de la paroisse)

Maire : Arpizou, adjoint : Milhès.

Secrétaire de Mairie : Mme Dupont, institutrice (école mixte)

Curé : Labit, desservant à Clermont.

T.S.F. : 3 postes : 1 à l’école, 1 chez le forgeron et 1 chez M.Bigot

Un café : M.Crouzilles, épicier-mercier

Forgeron : M.Morelis (arrière grand-père de Mme Arlette Jean)

Médecin : Docteur Dubois à Venerque

Agriculture :

Superficie de la commune : 569 hectares en terrain argilo-calcaire, sauf lieu-dit le moulin en terrain siliceux

80 ha en blé ; 20 ha en avoine ; 10 ha en orge et 30 ha en maïs

Vignes : 7,5 ha

15 charrues Brabant ; 30 herses ; 15 houes ; 1 tracteur ; 1 pulvérisateur à bât

10 moissonneuses lieuses ; 15 faucheuses ; 2 semoirs ; 2 machines à battre

Ovins : 130 ; bovins : 17

Bœufs de travail : 22 paires

Métairies : Propriétaires ou fermiers Lieux-dits

Badel Troy

Dille Arpizou

Fontpeyre Baruthel

La Roque Bigot

Métairie d’en bas Bigot

Négri Bigot

Le Père Couydoux

Saint-Martin Tertre Marty

Le moulin Tertre

Panteville Paris

La petite Borde Pradel Le village

Château Delmas

L’Alambic

Nous nous intéressons cette fois à la mémoire récente du village en faisant revivre un instant l’alambic de Goyrans, instrument aujourd’hui disparu, mais dont les anciens ont gardé le souvenir*. A quoi ressemblait-il ? Où était-il situé ? Comment a-t-il fini ? Amis Goyranais, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur notre alambic vous est aujourd’hui révélé.

Comme à peu près toutes les communes de la région, Goyrans était naguère largement

couverte de vignes. L’existence de lieudits « la Vignasse » et « vigno blanco » (au sud du

chemin des Crêtes, coté Lacroix-Falgarde) atteste assurément de la présence de vignes. On en

trouvait alors autours de toutes les fermes. C’est ce que traduit la belle expression de madame

Jean :

« Comme on avait un cochon, on avait une vigne »

Nous allons relater ici la distillation de l’alcool car Goyrans avait son alambic ! Au début du XXe

siècle, une loi oblige les communes à mettre un local public à la disposition de tous les

habitants destiné à la distillation des produits agricoles, afin que les particuliers ne puissent

plus se soustraire à la surveillance de la régie. En réponse à cette loi, le conseil municipal de

Goyrans du 26 juin 1905 prend la décision suivante :

« Le conseil émet le vœu qu’il n’y ait pas lieu de désigner de local, pour le moment du

moins, pour la distillation des produits agricoles »

Ce qui est intéressant dans cette décision est l’utilisation de l’argument suivant :

« Il n’y a jamais eu dans la commune d’alambic »

Ainsi donc, les goyranais ne distilleraient pas !?

Si le vin produit était à l’époque partagé entre le propriétaire et l’exploitant de la vigne,

l’alcool était réservé à la consommation du seul vigneron. Après avoir pressé le raisin, le

résidu (« moult ») était placé dans des caisses rondes, en bois : les « comportes ». Elles étaient

faites à partir de « barriques bordelaises » de 200 litres, coupées en deux.

On recouvrait ce précieux moult d’une fine couche de terre, pour éviter qu’il ne sèche… en

attendant le passage à l’alambic.

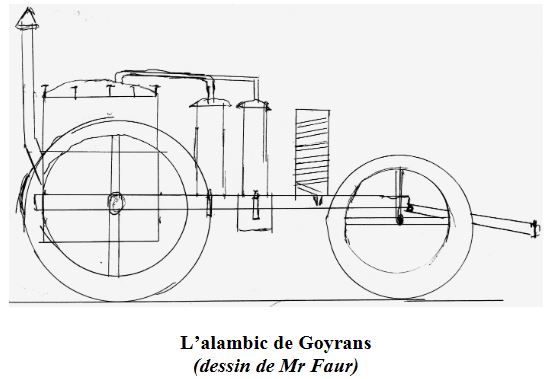

Jusque dans les années 50, c’est avec une charrette tirée par des bœufs qu’on transportait les

comportes sur le lieu de distillation, toujours situé près d’un court d’eau (le plus souvent,

c’était à Venerque). Voici un dessin de l’étrange machine, fruit des souvenirs émus de Mr.

Faur :

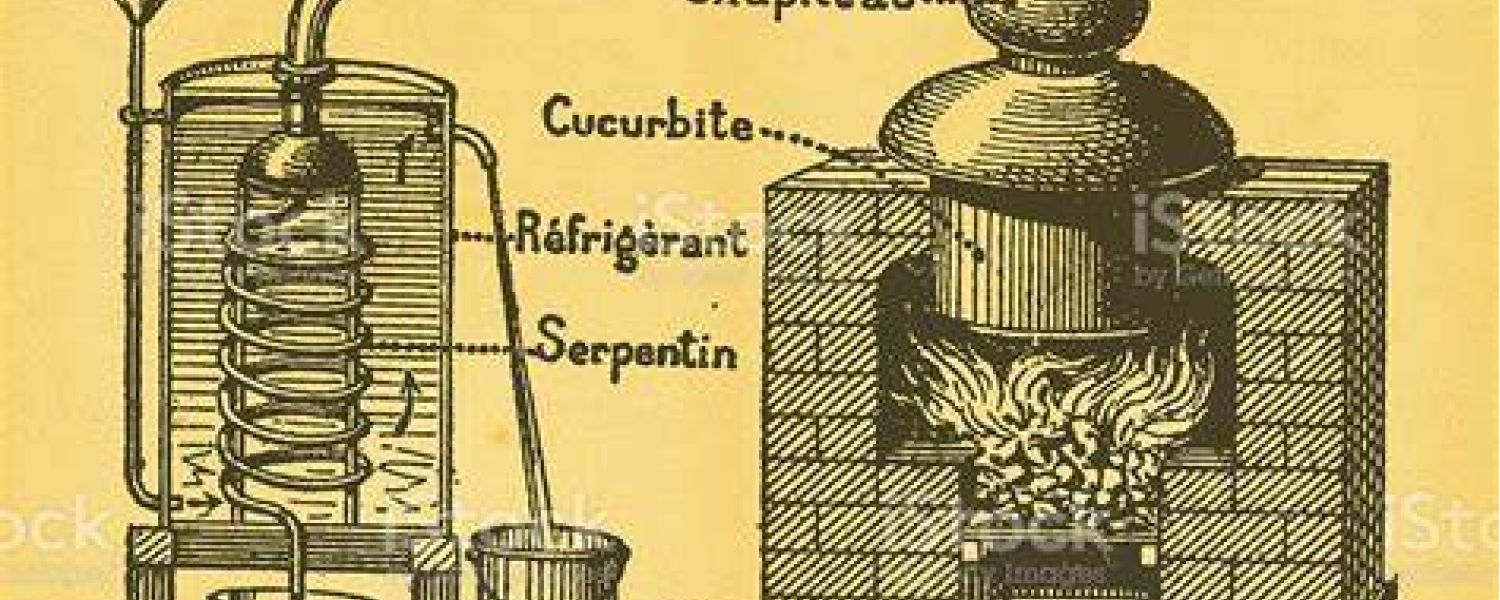

Il était constitué d’une chaudière ronde au dessus de laquelle se trouvait une cuve en

cuivre surmontée d’un couvercle terminé par un tuyau avec serpentins (tout cela en

cuivre) qui venaient plonger dans une cuve remplie d’eau où se condensait l’alcool. On

notera que l’alambic était ambulant.

L’eau de vie était recueillie dans une bombonne que les utilisateurs portaient

précieusement. « Quand ils portaient ça, on aurait dit qu’ils portaient le Bon Dieu » se

souvient Mme Bastide. C’est qu’on avait droit à 20 litres par exploitant (pas plus), le surplus

étant lourdement taxé. Cependant, il arrivait qu’on distillât plus d’alcool que les 20 litres

autorisés. Certains assurent que dans les buissons de Venerque, il était possible de trouver des

bonbonnes savamment dissimulées.

L’alcool produit était destiné à la consommation familiale. « On ne prenait pas le café sans un

petit peu d’eau de vie« , raconte Mr Faur, lorsqu’on recevait un visiteur ». Pendant les années

de guerre, le précieux liquide servit même de monnaie d’échange auprès des marchands de la

ville qui passaient au village. Illustrons ce point précis par une anecdote :

Les villageois disposaient de tickets « monnaie-matière » remis avec parcimonie par

les autorités de Castanet. Lors du passage à Goyrans d’un quincaillier de Toulouse,

une dame était intéressée par une casserole, mais n’avait pas de ticket. Le quincaillier

se montrait inflexible :

– « Et avec un peu de goutte ?«

L’homme tendit l’oreille… et le marché fut conclu (un litre d’eau de vie pour une

casserole)

L’alambic était stationné à Goyrans, dans la métairie Saint-Martin, maison où a longtemps

habité Mme Sauliac. Il appartenait à un bouilleur de crû, Mr Mirouse, qui résidait à Saint-

Giron et se déplaçait avec sa femme, travaillant elle-même à l’alambic. On devait déclarer

toutes les sorties de la machine à la régie des alcools. Lorsque le sympathique artisan a pris sa

retraite, il a signalé à la régie que la distillation était terminée. L’alambic n’a donc plus quitté

sa grange. Qu’allait alors devenir ce magnifique instrument ? Car l’état, désireux de ne pas

soumettre nos concitoyens à la tentation, était taraudé par un doute : les Goyranais n’allaient-t-

ils pas finir par distiller en cachette ?

Un triste jour de la fin des années 70, Mr Faur a été mandé pour accompagner un contrôleur

des impôts à la métairie Saint-Martin. Il était alors conseiller municipal (élu le 26 mars 1977)

et représentait la mairie. Arrivé devant l’alambic, le contrôleur a forcé Mr Faur à le détruire

devant lui, la mort dans l’âme… à coups de pioche. Ainsi disparu le dernier représentant local

d’un savoir faire artisanal plusieurs fois séculaire.

NB : Le premier traité français consacré à « l’art de la distillation » daterait de 1311.

(Le Petit Goyranais – n° 20 – Mai 2011)

Histoire du village

Ecrire une histoire de Goyrans, même succincte, est un travail de longue haleine. En attendant que ce texte sur l’histoire de notre village soit prêt, nous vous invitons à consulter ce qu’en dit Wikipédia et à vous régaler des petits morceaux d’histoire de Goyrans que sont les anecdotes occitanes et les chroniques de « l’opération mémoire ».

Nous pouvons tout de même donner l’origine du nom de Goyrans. Contrairement à ce que prétendent certaines brochures, rapprocher Goyrans de « goyre » (« buse » en languedocien) est totalement fantaisiste ! Michel Ruffié nous révèle que le nom de Goyrans est en réalité un anthroponyme dérivé du nom d’un seigneur local. Il est en effet très fréquent à l’époque de donner aux lieux le nom de leurs habitants. Or dans un document de 1255 concernant les limites des possessions des chanoines de Saint-Etienne, il est question d’un certain Pétrus Johannes de Goirons, qui résidait sur le territoire qui correspond aujourd’hui au village de Goyrans.

Le nom Goirons est d’origine germanique (Allemand). Les allemands ont en effet occupé la région avec les Wisigoths, à la chute de l’empire romain.

Affaire Nicolas Bacquiès

Nous abordons cette fois un épisode très précis, situé en 1848, qui met en lumière un personnage méconnu de la commune : Nicolas Bacquiès. Qui était-il ? Pourquoi a-t-il fait irruption dans notre histoire locale ? C’est ce que nous* avons cherché à savoir. Nous sommes heureux de vous faire partager les résultats de nos investigations.

Le 19 mars 1848, le village de Goyrans est en fête et célèbre l’union de Jacques Fauré et de

Françoise Aspe. La surprise provient du certificat de mariage, rédigé par « nous, citoyen

président Bacquiès, officier de l’état civil », qui se substitue au maire de la commune,

Raymond Malidat, 45 ans, pourtant élu le 15 octobre 1843.

Dans les semaines qui suivent, le mystérieux Nicolas Bacquiès (il n’est même pas conseiller

municipal) rédige de nouveaux actes officiels en temps que « officier de l’état civil » (le 6

juin) puis le conseil municipal du 4 juillet s’ouvre « sous la présidence du citoyen Bacquiès,

maire ». A cette occasion, le conseil a la composition suivante :

– Nicolas Bacquiès (maire)

– Raymond Malidat

– Pierre Laguens

– Martin-Auguste Lassus

– Bertrand Tourrier

De nouvelles élections municipales sont organisées en juillet 1848. Sont élus, dans l’ordre :

François Malidat (jeune), Demberge, Laguens, Raymond Malidat, Crouzade, Lafons, Nicolas

Bacquiès, Tourrier, Lassus, Lassus. Selon la tradition, le conseil procède à l’élection du

maire : Raymond Malidat (adjoint, Bertrand Tourrier). Nicolas Bacquiès assiste aux conseils

des 3 et 17 septembre, puis… il n’est plus jamais question de lui !

Que s’est-il passé ? Qui était le mystérieux maire Bacquiès ? Nous avons cherché à faire toute

la lumière sur cette ténébreuse affaire.

Replaçons d’abord la politique locale dans le contexte de l’époque. Si le conseil du 10 février

1848 s’ouvre « Au nom du roi des français », les suivants porteront désormais la mention de

« République française, au nom du peuple français ». Nous sommes en pleine révolution !

Louis-Philippe est renversé fin février et un gouvernement provisoire est mis en place. Après

les législatives d’avril, la nouvelle assemblée prononce la république en mai. Durant ces mois d’incertitude politique, il semble que dans tout le pays, les institutions en place soient remise en cause. A Goyrans, le maire Raymond Malidat est donc remplacé par un intérimaire : le citoyen Nicolas Bacquiès. Mais qui est ce mystérieux Bacquiès, qui s’est jusque là tenu à l’écart des affaires publiques et qui disparaitra peu après ?

En réalité, les municipaux le connaissent. Un an plus tôt (13 juin 1847), le maire Raymond

Malidat a invité les 30 personnes les plus imposées du village à assister à la séance du conseil.

Un seul a répondu présent : Nicolas Bacquiès. Il a 79 ans à l’époque. Une étude détaillée de

l’état civil nous révèle qu’il est le doyen de Goyrans, depuis 1839. Il est assez naturel qu’on

pense à le nommer maire intérimaire, dans cette période troublée, de par sa situation de

notable et de doyen de la commune. Après la stabilisation de la situation politique et élection

de juillet où il est élu, Nicolas Bacquiès assiste aux premiers conseils municipaux puis…

meurt, le 21 novembre 1848.

Non, notre concitoyen Nicolas Bacquiès n’était pas un usurpateur, et Goyrans doit le regarder

comme un de ses honorables enfants. Fils de Pierre Bacquiès et de Jeanne Carutet, il a été

notre doyen du 7 juillet 1839 au 21 novembre 1848 et a connu son petit moment de gloire

locale en occupant la fonction de maire, durant quelques mois, dans cette période agitée qui a

vu la France renoncer définitivement au principe de la royauté.

Monographie de la commune

Nous inaugurons notre série d’évocation du passé de Goyrans par la fameuse

monographie de 1884, due à M. Delmas, l’instituteur de la commune.

Quelle est donc son origine ?

A l’occasion de la préparation de l’exposition universelle de 1889, tenue à Paris, le Ministère

de l’Instruction Publique (Eugène Spuller) avait demandé à tous les instituteurs de France de

rédiger une monographie de leurs communes. Pourtant, des initiatives semblables avaient été

prises dans divers départements, dont celui de la Haute-Garonne où l’on a rédigé ces

documents dès 1884-18851.

« De mémoire d’instituteur. Les monographies communales de la Haute-Garonne »

Brigitte Saulais – 1993, Archives Départementales de la Haute-Garonne.

Il s’agit du plus vieux manuscrit connu donnant une description détaillée du village et de la vie de ses habitants !

Les premiers départements à avoir rédigé de telles monographies semblent avoir été la Lozère(1862), le Loiret (1874), l’Aisne (1883) et donc la Haute-Garonne (1885), département précurseur en la matière.

Monographie de la commune

de Goyrans

Haute-Garonne

1ère Partie

____________________

Chapitre I

La commune de Goyrans située à 0°50’ de longitude Ouest et à 43°29’ de latitude Nord, est bornée au

Nord par la commune de Lacroix-Falgarde, à l’Est par celle d’Aureville, au Sud par celle de Clermont et à

l’Ouest par celles de Laberthe et de Pins-Justaret.

La plus grande longueur du Nord au Sud, des ruisseaux du Cossignol à celui de Regautier est de 2 600

mètres et sa plus grande largeur, de l’Est à l’Ouest, du ruisseau des Madralore à la rivière de l’Ariège est de

2 640 mètres. Sa surface est de 530 hectares 60 ares.

Goyrans est à 10 kilomètres de Castanet, son chef lieu de canton, et à 17 kilomètres de Toulouse, son

chef lieu d’arrondissement et de département. Le voyageur peut abréger ces distances en suivant des chemins

ruraux non classés et des sentiers battus praticables pendant la saison d’été. La commune de Goyrans occupe un des sites les plus pittoresques et les plus arides du Lauraguais.

Perché sur les coteaux escarpés des bords de l’Ariège, son territoire a la forme d’un mamelon dont la surface est

déchirée par des ravins assez profonds et qui sont autant de précipices pour les chemins qui les longent. De

nombreux petits ruisseaux, à sec durant presque toute l’année, deviennent par les pluies d’orage autant de petits

torrents qui entrainent avec eux la terre des champs et les arbres qui les bordent.

Le village placé sur un des points les plus culminants des bords de l’Ariège, domine les vallées de

l’Ariège, de la Lèze et de la Garonne et on a sous les yeux le superbe panorama des Pyrénées et de Toulouse

formant un cirque immense à travers lequel serpentent les eaux de l’Ariège et de la Garonne. Le sol est argilo

calcaire et repose sur du sable de sédiment ou le tuf bleuâtre.

Goyrans est séparé de Labarthe et de Pins-Justaret par l’Ariège, une bande de terre, dite la plaine du

moulin, resserrée entre ce cours d’eau et les coteaux abrupts, est fertilisée par les alluvions fréquents qu’elle

reçoit. Cette rivière a pour affluents, dans la commune, les ruisseaux de Ragautier, du Rival et du Bugat, à sec

pendant la moitié de l’année.

L’Ariège à cause de son éloignement du village, ne sert qu’à abreuver les animaux pendant l’été. Pour

les besoins du ménage, on a recours aux eaux de puits forts, rares en été, cuisant assez bien els légumes mais

ayant le plus souvent sur ces hauteurs une saveur terreuse.

Goyrans, par son altitude de 270 mètres environ, est exposé à tous les vents, l’Autan ou vent du midi y

souffle avec rage, tandis que le vent d’Ouest s’y convertit souvent ouragan déracinant les arbres, flétrissant les

récoltes, renversant même d’une pièce le clocher de l’église. Au vent d’Ouest succède d’ordinaire la pluie qui

fait baisser la température. La température ordinaire est entre +4 et +30. Rarement elle descend au dessous de

glace, rarement aussi elle monte au dessus de 35°. Durant les chaudes journées d’été, une brise bienfaisante

souffle souvent vers midi et vient adoucir les fatigues du cultivateur en lui aidant à mieux supporter les fortes

chaleurs.

Le climat est très sain, rarement le brouillard couvre les terres ; les vents le dispersent. Depuis 23 ans

que nous habitons la contrée, nous n’avons jamais oui dire qu’il y ait eu des maladies épidémiques à Goyrans ; il

n’est pas rare d’y avoir des vieillards de plus de 90 ans. Nous en avons même connu un qui mourut à l’âge de

100 ans.

Chapitre II

D’après le recensement de 1881, le chiffre de la population de la commune de Goyrans est de 181

habitants. Ce chiffre tend plutôt à augmenter qu’à diminuer parce que la commune est composée en général de

petits propriétaires cultivant eux-mêmes leurs terres et qui ne tendent qu’à prospérer et à agrandir leurs petits

domaines.

La population de Goyrans, à cause de la configuration accidentée de son sol, tend à se grouper autours

du clocher. Il n’y a point de hameau, mais quelques maisons éparses, les unes dans des plaines fertiles et bien

cultivées, d’autres sur des dômes arides, et qui n’ont d’autres agréments que celui de voir au loin toutes ces

habitations aboutissant au village par des chemins ruraux en très mauvais état pendant la saison d’hiver.

Il y a dans la commune 48 ménages ou feux.

Le Conseil municipal est composé de 10 membres ayant leur résidence habituelle dans la commune. Le

Maire et l’Adjoint pris dans le sein du Conseil, exercent toutes les attributions attachées à leurs titres. Qu’il nous

soit permis de dire que le Conseil en entier est dévoué aux idées libérales.

La commune relevant autrefois du Curé d’Aureville, avait une chapelle vicairiale qui a été érigée en

succursale. La religion catholique est la seule professée dans la commune.

Goyrans est desservi par la perception de Pechbusque et par le bureau de poste de Castanet.

La valeur du centime est de 24 fr 35 et ses revenus ordinaires s’élèvent à 2,47 fr.

Chapitre III

Le Lauraguais est la partie du département la plus remarquable par la variété de ses produits, mais aussi

celle où le travail est le plus pénible. Il produit surtout du blé et du maïs.

Goyrans exporte normalement environ hectolitres de blé et autant de maïs, des fèves de l’avoine et

autres graminacées, pour 2 000 fr.

La valeur vénale des terres aurait peine à atteindre aujourd’hui le chiffre de 1 900 fr l’hectare, elle

n’augmentera que lorsque des débouchés faciles, tels que la construction d’un pont à Lacroix, la reconstruction

de la route des Etroits, faciliteront l’exportation des denrées et l’importation des engrais de Toulouse.

On a généralement abandonné les jachères pour pratiquer l’assolement triennal. Au blé succèdent les

maïs et les fourrages bisannuels ; presque tout le terrain en jachères est à son tour ensemencé de fèves, pommes

de terre, haricots, vesces, etc. etc. La plupart des terres rapportent ainsi pendant deux années consécutives, des

récoltes sarclées. Il n’y a dans la commune que des bois taillés, essence de chênes abattus tous les 14 ans. Leur rapport est

d’environ 3 % de bénéfice net.

Tous les bois défrichés sont convertis en vigne. La production moyenne est de 25 hectolitres par

hectare.

Les vins sont généralement clairets et faibles, c’est à peine s’ils ont de 6 à 7 degrés ; ils sont dédaignés

dans le commerce. On ne doit donc viser qu’à sa provision, à moins que l’on ne plante des cépages avantageux

quant au rendement et à la qualité. Les vignes n’ont pas eu à souffrir jusqu’à ce jour du phylloxéra et leur

végétation est généralement très vigoureuse.

Les prairies naturelles réussissent peu ou point ; les luzernes donnent parfois de bons résultats, mais

elles ont l’inconvénient d’être de courte durée dans nos terrains argileux ; la mousse, les mauvaises herbes

l’épuisent en peu de temps. Le terrain convenant au contraire aux céréales, on élève beaucoup de mangeurs de

grains : poules, oies, dindons, porcs.

Depuis le déboisement dans la commune, le gibier est devenu très rare et on ne se livre à la chasse que

par distraction.

Plusieurs habitants de la commune vont le dimanche sur les bords de l’Ariège, se distraire en pêchant à

la ligne, quand cela est permis, ils sont heureux quand ils peuvent rentrer avec une friture de poissons et trouvent

ces moments bien plus agréables et plus avantageux pour leur santé que ceux qu’on passerait au cabaret où l’on

ne respire que l’odeur du vin et de la fumée du tabac.

Quatre chemins vicinaux se croisent sur la place du village : le N° 1 conduit à Lacroix-Falgarde, le N° 2

à Clermont par la place du Cerisier, le N° 3 a Aureville et le N°4, encore inachevé, sur les bords de l’Ariège.

Tous ces chemins sont de construction très récente.

Quelques chemins ruraux font communiquer les diverses fermes avec les lignes subventionnées.

Goyrans est à proximité de trois stations de chemin de fer : Pins, Pinsaguel et Portet. La distance

moyenne est de 5 kilomètres.

On se rend à Castanet en passant par Aureville, Vigoulet et Mervilla, à Toulouse, soit en passant par

Lacroix et Vieille-Toulouse, soit en franchissant l’Ariège à Lacroix ou la Garonne à Portet. On peut prendre à

peu de frais l’omnibus ou les diligences de Lézat et de St Sulpice de Lézat à Pinsaguel ou à Portet.

Le commerce local consiste dans la vente des denrées, blé, maïs, avoine, etc. Cette exportation peut à

peine atteindre le chiffre de 8 000 fr. Il n’y a pas d’autre commerce dans la commune si ce n’est la vente ou plus

souvent l’échange des animaux de travail ; pour ces dernières opérations on va aux foires les plus fréquentées et

les moins éloignées qui sont : Montgiscard, Auterive et Venerque.

Les mesures métriques sont généralement adoptées, cependant il y a encore quelques personnes qui

parlent de l’arpent, qui vaut 56 ares 90 centiares, de la pugnère, 14 ares 22 centiares, de la mesure, 7 ares 11

centiares et du boisseau, 1 are 78 centiares.

Chapitre IV

Nous ne pouvons rien dire sur l’étymologie du nom de la commune, ni sur son histoire, faute de tous

documents aux archives communales. Les mœurs des habitants sont douces et l’on remarque chez eux

l’humanité et l’affabilité. Tous les habitants professent la religion catholique, sans cependant être exagérés dans

la pratique de leurs devoirs religieux.

Le costume du pays est simple et de bon goût ; on voit qu’il y a dans la commune une certaine aisance.

L’alimentation est généralement bonne, il n’y a pas de famille qui ne tue un cochon, des oies ou des

dindons pour faire un bon salé. Les jours de fête, on achète de la viande de boucherie. Tout le monde achète le

pain au boulanger et il n’y a personne qui se passe de vin, au moins à l’époque des pénibles travaux.

Chapitre IV (annexe)

Les enfants de Goyrans reçoivent l’instruction depuis fort longtemps dans les communes de Lacroix

Falgarde et d’Aureville ; il y a peu de jeunes gens de l’âge de 25 ans qui ne sachent lire, écrire et compter. En

1884, il n’y a pas eu de conscrits illettrés, ni de conjoints qui n’aient su signer leurs noms sur leur acte de

mariage.

A l’avenir, l’instruction fera plus de progrès dans la commune, une magnifique maison d’école étant, en

ce moment, en voie de construction sur la place publique, à portée de tous les enfants en âge de pouvoir la

fréquenter. On espère que cette construction sera terminée avant le mois d’octobre prochain et qu’un instituteur y

sera installé à la rentrée qui suivra les vacances prochaines.